2020年秋季研究発表会が9月9日(水)から11日(金)にありました。

当初は東北工業大学八木山キャンパスで行われる予定でしたが、新型コロナのために初めてオンラインで開催されることになりました。

講演申し込み6月12日、原稿提出は7月14日でしたが、それから間もなく音響学会からオンライン(Zoom)開催の詳細が届きました。

私の発表は、初日の建築音響部門の最初の発表で少し進行が手間取りました。発表が始まる時間に待機していましたが、開始の指示がなく、こちらから確認をして1~2分遅れてスタートすることになり少し慌てました。多少早口で話したのですが、時間を調整してくれていたようで持ち時間12分間のうち2分残して終了しましたが、無事に発表を終えることができました。オンラインだと顔を見て始められないために、なかなか難しいところもありました。

聴衆は100名ほどと、多くの方に見ていただくことができました。ただ画面の並んでいる参加者のお名前を見ると、知らないお名前も多く(顔を見れば知っている人もいらっしゃるかもしれませんが)、反応もわからないのは不安なところでもあります。

発表のタイトルは『富岡製糸場 西置繭所保存修理工事 ガラスホールの音響特性』でした。

富岡製糸場は、明治5年(1872年)に明治政府が日本の近代化のために設立した模範器械製糸場で、敷地内には多数の歴史的建造物があり、国宝も3棟含まれます。建造物の多くは老朽化が進み保存修理と耐震補強が必要となりました。

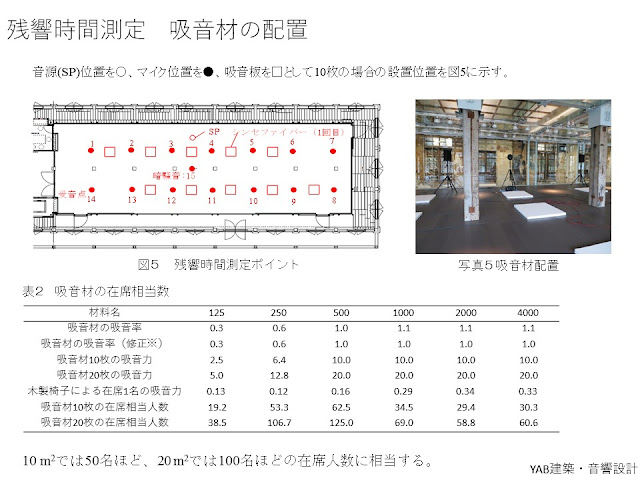

国宝の1棟、西置繭所の保存整備工事を行うにあたり、施設を有効に保存活用するために、建物内部に耐震補強の鉄骨フレームを組み、建物内部を見学できるガラス張りのホールが誕生しました。

その音響設計の部分を弊社で担当いたしました。

耐震補強のために鉄骨の柱を内部に建てて、建物を耐震補強するのですが、その細い柱を捕捉するために、その柱に張ったガラスも耐震要素として設計されています。

そのガラスで囲まれた空間が建物内部を見学できる博物館のような空間で、内部では講演や演劇・コンサートもできる空間になっています。

また内部を空調しても歴史的建造物の建物内部を空調の空気で傷めないようにもなっています。

一般的に考えるとガラス張りのホールは、お風呂のように残響が響いてしまうのではと思われがちですが、幸い天井が低いため、人が吸音材となると残響的にはちょうどよい空間になりました。

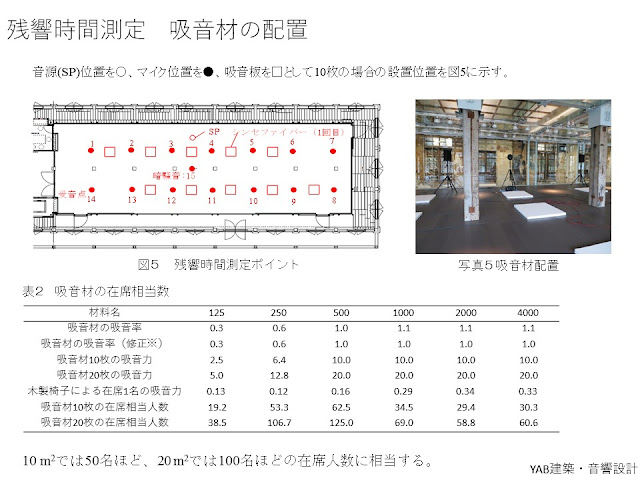

音響設計側で検討したことは、一部の壁に吸音材を張るなどではなく、いかに拡散できる壁を作るかということでした。詳細は発表資料を下に掲載いたします。

発表後の質疑の際にはまず座長から質問があり、なぜ残響時間の分析を一般的に行っているT-30で行わなかったのですかというものでした。

測定当日は雨が降っており、隙間からノイズがあったためと答えたのですが、さらに付け加えるならば63Hzまで分析しているためT-20で分析する必要があったと答えればよかったと思っています。

もう一つは、文化財の工事で何か苦労したことはないかというものでした。正確には音響設計は与えられた条件を大きく変更するものではなかったので、意匠や構造の担当者の苦労とは大きく違いがありましたが、ガラスを覆い隠すカーテンなどで調整することはしないということが最初のテーマでした。

音響学会の発表は終了しましたが、まだコロナの影響でなかなかこのガラスホールで演奏会も開けていないのではと思います。私は音響測定の際に篠笛を吹いてみましたが、気持ちよく響いていました。また音声も聞きやすい状態で聞こえました。よく響き、よく聞こえる珍しいいホールと感じています。

以下は発表時パワーポイントです。