建築・環境音響学 前川純一著 のp.13には、『1.7 残響 室内の音源から音を出すと、図1・10(※省略)のようにある程度の時間成長して定常に達する。その後音源を止めても、音はその瞬間になくならずしだいに減衰していって聞こえなくなる。このように音源が停止した後に室内に音が残る現象を残響(reverberation)という。』『残響を示す言葉に残響時間(reverberation time)を用いる。これは室内の平均エネルギー密度が定常の値から、60dB減衰するのに要する時間と規定されている。この現象をW.C.Sabineが1900年に発表して以来、室内の音響的性状すなわち音の環境を表すのに、最も重要な指標として常に用いられてた。』 p.14 『Sabineは多くの実験結果から、残響時間Tは室の容積V(m3)が大きいほど長くなり、吸音する材料や物体が多くなるほど短くなることを見出し、T=K V/A(秒) ここで比例定数K=0.16、Aは吸音の量を表すもので、空室の場合は室内表面積S(m2)、平均吸音率α(m2)とすれば A=Sα(m2)、これを吸音力と呼ぶ。』

このp.50には『3・3残響時間 A.拡散音場の仮定 幾何音響学においては室内の音場は、完全な拡散音場であると仮定する。これは(1)音響エネルギーは室内全体に均一に分布しており、(2)どの点においても音の進行方向はあらゆる方向に一様である、という仮定である。』 p.52 『Eyringの残響式 上記Sabineの残響式は吸音力の小さな残響時間の長い室(liveroom)ではよく実験値に一致するが、吸音力の大きい残響時間の短い室(dead room)では実際より大きな値となる。』『そこでC.F.Eyringはこの欠点のない次に式を導いた。T=KV/-Sloge(1-A) 』 p.53『c.空気吸収の影響を加えた残響式 、、、、空気の吸音を考慮した残響式は、、、、T=KV/(-Sloge(1-α)+4mV)となる。これをEyring/Knudsenの残響式という。空気吸音による減衰率mは図3・10(※省略)のように温度と湿度に関係するが1000Hz以下では非常に小さいので無視してよい。』

と言うことで現在ではこのEring・Knudsenの残響式を使うことが多い。

コンサートホールなどでは、直方体に形状を作ることはほとんど無いので、実際上は拡散音場の状態でもこの計算式は、問題は無いと前川先生は書いているが、多くの教室などは直方体に近い形状となっている。多くの横浜の地区センターの音楽室も矩形である。会議室も多くが反射性の材料でできていて、矩形である。

集合住宅の1室もほぼ矩形である。しかも壁・天井はコンクリートの上にビニルクロス、床はフローリングが多い。部屋周辺はかなり音の反射性の材料でできている。したがって話声とかテレビの音などが聞きにくい。福岡伸一著の『フェルメール 隠れた次元』のp.24に『窓辺でリュートを弾く女』、p.25に『窓辺で水差しを持つ女』がオランダの画家 フェルメールにより描かれている。双方とも1654年とも書かれている。ともに光と作図法に注目しているが、音響技術者としては、石造りの部屋に、吸音材としての絨毯を壁に掛けたり、テーブルに掛けたりしているように思える。絨毯などの吸音材を壁に掛けることは現在でもいい考えかもしれない。

写真:福岡伸一著の『フェルメール 隠れた次元』のp.24に『窓辺でリュートを弾く女』、p.25に『窓辺で水差しを持つ女』の引用

トルコのイスタンブールにブルーモスクがあるが、中に入ると大空間の中に、床は絨毯が敷かれていて、さらにその下をめくると、板が敷かれている。これも多分絨毯は座って礼拝をするためもあると思われるが、聖職者の声がよく通るように絨毯によって吸音しているようにも思う。下地の板は低音域の吸音に役にたっているようにも思う。しかも礼拝堂は大空間であるが、人が居る床に絨毯があり、音声明瞭性に大きく貢献できている。

写真:イスタンブールのブルーモスクの内部

私が音響設計にかかわった富岡製糸場西置繭所のガラスホールも矩形である。しかもガラスでできており、内部から西置繭所の内壁及び天井が見れるとともに、このフレームで耐震補強もしている。矩形の長辺の端部は、エコーやフラッターエコーの影響が大きく、部屋のレタンガラリを設けるとともに、音を拡散する工夫をしている。その他の辺は距離が小さいために影響が少ない。吸音材は、天井が低く、容積が狭いために、入室している人がある程度の人数(100名程度)になるとクラシック音楽にも十分な吸音がえられる。講演・コンサートの結果はほぼ目標通りの結果が得られている。

写真:富岡製糸場西置繭所のガラスホールでのコンサート時

ノートルダム寺院の残響時間のデータは、清水寧さんから紹介された『Sarabeth S. Mullins Brian F. G. Katz ソルボンヌ大学の博士論文、The Past Has Ears at Nortre-Dame Cathedral: An Interdisciplinary

Project in Digital Archaeoacoustics ノートルダム大聖堂の過去は耳を持っている:デジタル考古音響学の学際的プロジェクト』の中から引用したもの。

この論文によれば、『特に音楽家レオナン(1160~1200年活動、)とその後継者ペロタン(1180~1220年活動)と関連が深い。ペロタンはレオナンの音楽を4声のポリフォニック編曲に発展させた。、、、教会のミサや断続的な祈祷ではシンプルな聖歌が毎日演奏されていたが、パリのポリフォニーの演奏は教会暦の重要な祝祭日と関連付けられており、その日にはノートルダムの聖歌隊はベルベットやタペストリー、その他の音響的に重要な織物で豪華に飾られていた(Wright、1989b)。ノートルダムは作曲家と建築物の関係が知られている唯一の場所ではありませんが、この場所での急速な建設のペースと音楽様式の急速な発展は示唆に富んでいます。大聖堂の占有とレオナンとペロタンの活動期間の時間的相関を考えると、大聖堂と音楽家の関係がノートルダム楽派の発展に影響を与えたのではないかと考えられます。最近まで、音楽学者や歴史家はそのような関係について推測することしかできませんでした。大聖堂のその後の建設により、12世紀と13世紀の音響特性が完全に変化したためです。』 12世紀のノートルダム寺院は、重要な織物で豪華に飾り立てられていたので、残響が現在より短い。このことによって賛美歌は12世紀後半ポリフォニーの音楽に変化させたという。これは和音を重視するクラシック音楽に大きな影響を与えたように感じる。

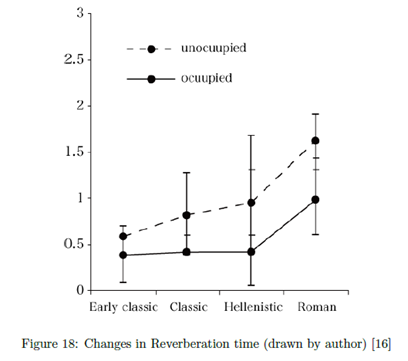

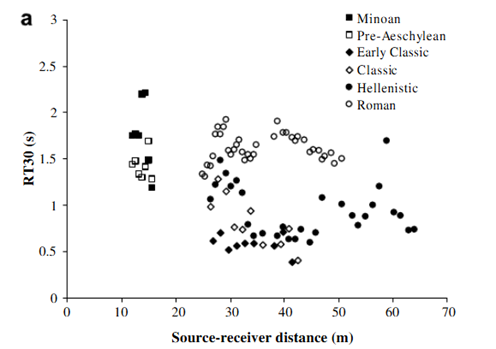

この参考文献 [16]を読んでみると、Kalliopi Chourmouziadou and

Jian Kang.著『Acoustic evolution of ancient Greek and

roman theatres. Applied Acoustics, 』の中で、ギリシャ劇場のうち、『Minoan Theatreは、椅子は木製である。Pre-Aeschylean劇場では台形であり、両方ともかなり開放的である。Minoa 劇場は長方形の形状で複数の鏡面反射とフラッターエコーのためばらつきが発生する。Pre-Aeschylean 劇場では台形のため、大幅に残響時間が減少する。』 さらにギリシャ劇場の『ヘレニズム時代の劇場と比較すると、ローマ劇場の舞台の後ろの壁は高くなっており、観客席の高さと同じになっている [36]。これにより、より閉鎖的な空間が生まれ、反対の表面間で多重反射が可能になる一方、境界散乱により比較的均一な残響場が作られる。』『このような残響時間は、屋内空間での同じ値と同等であるとは認識されない可能性がある。』

表 芝居小屋、ウィーン楽友協会ホールを含む残響時間比較(空席)、ただしギリシャ劇場はEarly ClassicとRomanを上記表より抜き書きした。

|

中心周波数(Hz) |

|

125 |

250 |

500 |

1k |

2k |

4k |

|

杉田劇場※ |

|

1.42 |

1.37 |

1.42 |

1.44 |

1.42 |

1.30 |

|

富岡製糸場ガラスホール※ |

|

1.66 |

2.15 |

2.21 |

2.06 |

2.04 |

1.89 |

|

歌舞伎座※ |

|

1.37 |

1.15 |

1.05 |

1.10 |

1.03 |

0.92 |

|

ボストンシンフォニー(空席) |

|

2.18 |

2.3 |

2.32 |

2.69 |

2.78 |

2.42 |

|

ガルニエオペラ座(空席) |

|

1.84 |

1.40 |

1.26 |

1.18 |

1.14 |

1.02 |

|

久良岐能舞台※ |

|

0.66 |

0.69 |

0.79 |

0.79 |

0.80 |

0.81 |

|

嘉穂劇場※ |

|

1.12 |

1.15 |

1.01 |

1.01 |

1.04 |

0.99 |

|

ウィーン楽友協会ホール(空席) |

|

2.97 |

3.03 |

3.06 |

3.05 |

2.67 |

2.10 |

|

金丸座※ |

|

1.08 |

1.00 |

0.91 |

0.86 |

0.78 |

0.72 |

|

内子座※ |

|

0.84 |

0.86 |

0.97 |

0.99 |

0.95 |

0.90 |

|

サントリーホール(空席) |

|

2.40 |

2.60 |

2.60 |

2.60 |

2.60 |

2.29 |

|

ふね劇場※ |

|

0.81 |

0.87 |

0.77 |

0.61 |

0.59 |

0.56 |

|

つくば古民家※ |

|

0.32 |

0.40 |

0.42 |

0.44 |

0.48 |

0.52 |

|

ノートルダム寺院 |

|

9.90 |

9.60 |

7.90 |

6.60 |

5.10 |

3.20 |

|

ノートルダム寺院ゴシック前 |

|

5.80 |

6.00 |

5.50 |

4.80 |

3.90 |

2.90 |

|

ギリシャ劇場(空席ローマ時代) |

|

1.4 |

1.5 |

2 |

1.8 |

1.9 |

1.8 |

|

ギリシャ劇場(空席初期古典時代) |

|

0.6 |

0.5 |

0.5 |

0.6 |

0.6 |

0.3 |

|

法隆寺等 |

|

|

|

|

|

|

|

以下 残響時間のグラフにはEarly Classicと Romanを記す。また芝居小屋などの空席の計測結果やそのほかのデータを併せて記している。

この表および以下に示す残響時間のグラフから比較すると、500Hz帯域で考えれば、最も残響時間が長いのはノートルダム寺院で7.9秒、ノートルダム寺院のゴシック以前では5.9秒で、これに追ってゴシック以前に音楽に影響をしたものと思われる。次に長いのはウィーン楽友協会ホールで3.06秒、サントリーホールが2.60秒、ボストンシンフォニーホールが2.32秒、富岡製糸場のガラスのホールが2.21秒、このホールは人間が入場して、はじめて人間が吸音材としても効果が出てくる。この次に現れるのは、ローマ時代にギリシャ劇場で、後壁・側壁を高くしたり、椅子の上部にでっぱりを付けたりして、残響時間を延ばしている。ここまでは残響を長くしたい傾向がある。次に多目的ホールの杉田劇場は、音響反射板を設置した状態で、クラシックコンサートに好ましい状態であるが、1.42秒、ガルニエオペラが1.26秒、歌舞伎座が1.05秒、嘉穂劇場が1.01秒、内子座が0.97秒、金丸座が0.91秒、久良岐能舞台が0.79秒、ふね劇場が0.77秒、初期古典時代のギリシャ劇場は0.5秒、つくば古民家は0.40秒となっている。嘉穂劇場、金丸座、内子座は芝居小屋で、歌舞伎や人形浄瑠璃が主に演じられるが、伴奏で三味線や太鼓や笛などが演奏される。ふね劇場は、横浜ボートシアターが所有する鋼鉄製の艀の劇場である。つくば古民家は、測定データは現状の和室であるが、この部屋を将来、板襖に換え、床を板に換えたりして、クラシック音楽にも好ましいような状態に可変している。だんだん残響時間が短くなるにしたがい、音楽から主に演劇に変化してきている。ただし ふね劇場はこのデータのときには側壁は布で覆われているが、その後、その布を取り除いて、より残響を長くしている。この演劇は、公演の半分は音楽を用いているためとも考えられる。

※まだ残念ながら表中にある法隆寺などお寺や神社などの残響時間のデータは

見つからず、比較できていない。