建築音響の交流の歴史その9では、劇場の形態と、演技者と観客さらに観客同士の交流が必要と書いた。今回は日本の伝統的な空間の響きについて述べる。

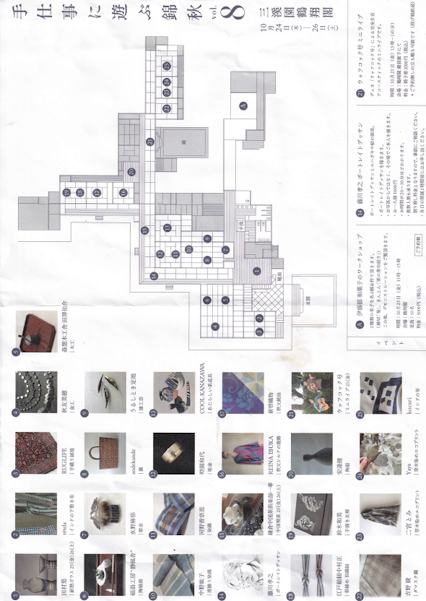

以下の表には、いくつかの芝居小屋や、多目的ホールの音響反射板状態の杉田劇場、ふね劇場、歌舞伎座(旧)、神奈川大学のセレスとホール、多目的劇場の鹿角市交流プラーザに加え、つくば古民家(つくば酒井泉邸)の残響時間測定結果をあわせてグラフに示した。500Hz帯域で考えると、音響反射板を設置した杉田劇場が一番長く、次は歌舞伎座、その後は芝居小屋やふね劇場があり、この中ではつくば古民家は0.4秒/500Hz程度と一番残響時間が短く、響きが少ない。

このつくば古民家の残響時間が0.4秒/500Hzと短い状態からクラシック音楽ができるように改修してみたいというのがつくば市の酒井泉さんの希望であった。

古民家からクラシックホールへの改修案:

パターン1:板襖(ベニア厚15mm)、屏風折れ音響反射板(設置幅90cm、縦180cmの音響反射板を10枚、内訳は、舞台の後に4枚、客席の後ろにある障子用に2枚、ガラス戸を隠すために4枚)を用いた。床は畳、木製ベンチ(19本4人掛)

パターン2:板襖、屏風折れ音響反射板設置、床は8畳間のみ板に変更、10畳間は畳のまま

パターン3:側面の屏風を連結し設置。後はパターン2と同じ

パターン4.舞台正面の屏風折れ音響反射板をガラス戸(共振と思われる160~200Hz帯域の残響時間のディップ)に密着した。後はパターン3と同じ

パターン5:パターン4に加え、ベンチに座布団を置く。

図 残響時間測定結果

残響時間の測定結果は、和室の対策前と比較して、襖を板襖とし、8畳の畳を板とすることによって、残響時間が0.41秒から0.56秒にまで変化した。しかし座布団を置いたことで、0.44秒まで、短く変化してしまっている。また変化の仕方は1000Hz帯域のほうが大きく、対策前では、0.42秒であったが、パターン2では0.61秒まで変化している。したがって紙の襖を板襖とし、8畳分であるが、畳を上げて板床とすることで、残響時間は0.14秒長くなり、響きも感じられるようになった。

中高音域では、対策効果が得られているが、低音域(100~200Hz)では、大きな効果が得られていない。しかし屏風折れ音響反射板が設置されている近くでは、拡散効果のためか、またガラスに直接音が当たらないためか、残響時間が長くなっている。しかし低音の吸音は、ガラス戸以外に、天井の杉板の板振動によるものも考えられる。

また10畳の畳も上に長尺塩ビシートを設置して、残響をさらに長くする。このことで、残響時間は500Hz以上の周波数帯域で、座布団が無い状態で、0.7秒ほどとなることが想定できる。その場合には人が在席しても残響時間は0.5秒ほど、平均吸音率は0.2程度で、一般のコンサートホール並みの値となり、残響感が感じられるようになると考えている。

これらのことで、ある程度クラシック音楽に対しては演奏しやすい、また聴きやすい空間ができると思う。ただし屏風が増えると圧迫感が生じ、美しい庭の景色が望めなくなることもある。また長尺塩ビシートが材質的に和室の雰囲気と合わないことも予想され、すべての床を8畳と同じような板材が好ましいとも考えた。

ひるがえって、音楽はクラシック音楽だけではなく、箏や三味線や篠笛や尺八や琵琶などの日本の楽器による音楽は、和室、そのままでもいいかもしれない。さらにトルコのサズやカザフスタンのドンブラ、コヴィズやキルギスタンのコムズやタジキスタンのドゥタール、インドネシアのガムランや中国の二胡、横笛バウ、韓国の横笛デグム、インドのシタール、イタリアのマンドリン、スペインのフラメンコギター、、、、、数えきれないほどたくさんの音楽がある。ただ演奏者は多分圧倒的にクラシック音楽に関係している人が多く、観客も聞きなれている人が多い。ただ様々な音楽を聴く人は確実に増えてきている。

そういえばつくば市の北部の北条(ほうじょう)という街に宮本家の住宅があり、その穀物倉庫で、コメのなくなった季節にクラシック音楽会をおこなっているとのこと。なかまで見せてもらったことがあるが、実際のコンサートは聞けなかった。また栃木県の宇都宮市近く、東北自動車道脇の西方町に、西方音楽館『木漏れ陽ホール』がある。たしか倉庫を改装して作ったクラシック用のホールがあり、永田先生の音響設計で、永田先生に誘われていったことがある。一応主に反射材を用いて完成してから、吸音材などで音響調整をしているとのこと。このことをテイラーメイドと言っていた。また隣には土蔵造りを改装して、『馬酔木(あしび)の蔵』という名前で、オルガン用のホールに変わっていた。ただいずれもクラシック音楽が対象となっている。

クラシック音楽は、多分ゴシック教会などキリスト教会の空間と関係があるように思う。またこの響きと音律の純正率も関係があるように思う。BC500年、ギリシャ時代のピタゴラス音律は、いかに唸らないかを追求してできた音律であるが、それをドとミとソをあわせた和音として成立したのが純正律で、教会の中で賛美歌がきれいなハーモニーとなるように作られたのだと思う。このきれいなハーモニーをつかって曲を作り出したのが、クラシック音楽ではないかと思う。ただ正確には、純正律を進化させて、ヴェルクマイスター音律、キルンベルガ―音律、つぎに中全音律をモーツアルトが、ウエルテンペラメントはベートーベンが用いているようで、強いて言えば歴史的産物ともいえる(参考:窮理社のホームページhttps://kyuurisha.com/talkmusic-no23/)。そういう関係からかキリスト教会の鐘は、唸ることがなく、ここに神がいると伝えているような気がする。これに反してお寺の梵鐘は、音が唸ることによって、人々の願いが天国に伝わるような感じになっている。キリスト教会の内部と比較して、お寺の本堂は、残響時間が短い。日本の芝居小屋も歌舞伎や人形浄瑠璃を対象としているせいか、音楽や音声が含まれており、残響時間が短い。また日本の古民家の和室も上記に示したように残響時間が短い。日本の伝統的な空間は、ヨーロパのクラシック音楽の空間と比較すると残響時間が短い。したがってザ・シンフォニーホールやサントリーホールが出来るまでには時間がかかった。クラシックコンサートホールは、従来の日本の空間とは音響的には別の考え方が必要である。ただ多くの人が今はピアノやヴァイオリンなどのクラシック音楽に向いているが、音楽はそれだけではないということを思い出してほしい。お祭りのお囃子もかつては身近なものだったと思う。だんだんこのような音楽もまた必要になってくるような気がする。そういえば私がときどき行く東京都大田区馬込の善照寺では、1か月に一回雅楽を練習していて、催事があるときにそれを披露するとのこと。そういえば、10月20日に書いた建築音響の交流の歴史その9のブログには、山口県の楽桟敷で、雅楽の公演があると書かれていた。次第に身近になってくるような気がする。